STUDIO

Werkstatt - Atelier

Material

Werkstoffe

Natürlich gehe ich nicht mit der Axt oder der Säge in den Wald und schlage mir wahllos einen Baum heraus. Und dennoch gilt es zu bedenken, dass Holz, auch wenn es uns im Sägewerk oder Baumarkt bereits halbfertig präsentiert wird, ein reines Naturprodukt ist. Ein nachwachsender Rohstoff, immerhin. Im Umgang mit allen Werkstoffen, die ich für meine Kunstwerke benötige und verwende, steht immer der Gedanke der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung im Raum. Lokale Bezugsquellen und wenig Abfall, egal ob beim Holzschnitt, der Farbtube oder dem Papierverbrauch sind mein Leitfaden. Nachfolgend einige Informationen über meine Werkstoffe.

Fichte / Rottanne

Fichte, auch Rottanne genannt, zählt wie die meisten Nadelholzarten zum Weichholz. Der Nadelholzstamm wird im Sägewerk in Stammende, Mittelblock und Krone geteilt. Danach wird er zu Schnittholz zersägt. Ein Teil wird zu Bauholz, ein Teil zu Werkholz verarbeitet. Für meine Zwecke verwende ich Kanthölzer. Von den genormten Größen hat sich die Kantenlänge 7,5x7,5cm als ideales Maß herausgestellt. Ich verwende raue unbehandelte Natur-Hölzer von 2 oder 3m Länge als Werkstoff, die ich selbst auf das richtige Maß schneide. Das Basismodell, der Woodblocker, ist 15cm hoch, für einzelne Stücke weiche ich aber von dieser Vorgabe ab. In der Regel schneide ich ein Loch hinein, bei einigen Modellen auch zwei. Es gibt im Handel auch vorgefertigte Rohlinge zu kaufen, die bereits gehobelt und geschliffen sind, und ein vorgefertigtes, zentriertes Loch haben. Rohlinge kommen für mich nicht in Frage. Erstens würde meine Arbeit rein aufs Lackieren und Dekorieren reduziert, ich möchte jedoch kein Fließbandprodukt herstellen. Zweitens ließen sich viele meiner individuellen Entwürfe damit nicht realisieren, und drittens die unwägbare Behandlung mit Zusatzstoffen. Je nach Herkunftsland kommt ein Holz stark oder schwach mit Chemie in Kontakt. Weichholz besonders im Freien verdirbt recht schnell, weshalb es z.B. gegen Fäulnis imprägniert ist. Imprägniertes Holz kann in Innenräumen gesundheitsschädlich sein und beeinflusst die Eigenschaften von Farben und Lacken. Nadelhölzer harzen mitunter, auch Fichten haben einen relativ hohen Harzgehalt. Das Holz darf nicht zu klebrig oder nass sein. Kanthölzer, an denen bereits großflächig Harz austritt, sind zur Bearbeitung ungeeignet. Kleinere Harztaschen lassen sich ausschneiden. Ist das Holz zu trocken, entstehen Luft- und Trockenrisse. Sind die Risse zu lang und zu tief, kann das Holz bei der Bearbeitung reißen. Deshalb sollte man sich Holz immer persönlich anschauen und prüfen, bevor man es kauft. Fichte ist ein heimisches Holz ohne lange Transportwege. Es hat lange feste Fasern und dunkelt kaum nach. Die Zahl und Größe seiner Äste ist klein, weshalb sie sich gut als zukünftiges Kunstwerk eignet.

Kiefer

Kiefer zählt ebenfalls zum Weichholz. Für meine Zwecke verwende ich Rundhölzer, Leisten und Bretter. Dieses Holz ist bereits gehobelt und geschliffen. Es lässt sich leicht mit Werkzeug bearbeiten, streichen und lackieren. Auch hier gilt es das Holz vor dem Kauf zu prüfen, ob es die richtige Qualität und keine Fäulnis oder schadhaften Stellen besitzt. Kiefer kann wie die meisten Nadelhölzer stark harzen, sowie Risse aufweisen. Solches Holz ist zur Verarbeitung ungeeignet. Zwar werden in der Regel bereits beim bzw. vorm Hobeln und Schleifen solche Hölzer vom Handel aussortiert, jedoch sollte man sich nicht darauf verlassen. Natürlich kann man kleinere Risse kleben oder leimen, sollte aber bedenken, dass dies selbst nach dem Streichen und Überlackieren noch zu erkennen sein könnte. Kiefer kommt bei mir nicht generell zum Einsatz, sondern nur bei einzelnen Werkstücken als Deko-Element oder als Zierrat wie Rahmen oder geometrischen Körpern. Kiefer ist ein heimisches Holz ohne lange Transportwege. Das meiste Kiefernholz im Handel kommt heutzutage aus Osteuropa und dem Ostseeraum. Es hat gut sichtbare Maserung und Jahresringe, und dunkelt unter Lichteinwirkung rasch nach. Dies ist für mich jedoch unproblematisch, da bei mir jedes Kiefernholz farblich intensiv gestrichen und lackiert wird.

Acrylfarbe

Acrylfarben wurden etwa in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts entwickelt und auf den Markt gebracht. Sie ergänzen die traditionellen Farben wie Ölfarbe, Aquarellfarbe, Kreide oder Wachs. Acrylfarben basieren auf Kunstharz und lassen sich leicht verarbeiten. Man kann sie mischen, und mit ihnen die verschiedensten Strukturen und Effekte erzielen, muss allerdings bedenken, dass sie rasch trocknen. Das hat den Vorteil, dass man ein Werkstück zügig fertigstellen kann. Sie decken ausgezeichnet und haben eine hohe Leuchtkraft. Sie bleichen weder aus wie Aquarellfarben, noch dunkeln sie nach wie Ölfarben. Ihre Haftfähigkeit auf fast jedem Untergrund ist ein weiterer positiver Aspekt. So lassen sie sich selbst auf rauen Holzoberflächen problemlos auftragen. Im feuchten bzw. flüssigen Zustand ist Acrylfarbe wasserlöslich, lässt sich verdünnen sowie mit Pigmenten und Gels mischen. Spachtel, Pinsel und Schwämme können unter warmem Wasser rasch gereinigt werden. Ist die Acrylfarbe trocken, kann sie im Gegensatz zu Aquarellfarbe nicht mehr verwischt oder beschädigt werden. Man benötigt zum Schluss weder eine Firnis noch ein spezielles Spray zur Versiegelung. Allerdings können die Farben auf rauem Holz mitunter stumpf und matt wirken.

Acryllack

Acryllack ist ein verdünnbarer und sehr belastbarer Lack auf Acrylbasis. Kurz gesagt, vereint er die besten Eigenschaften von Lack mit den besten Eigenschaften von Acrylfarbe. Man kann ihn in allen gängigen Grundfarben im Handel erwerben. Ich möchte ihn nicht als Holzlack bezeichnen, weil er sich grundsätzlich auch auf andere Untergründe aufbringen lässt. Darüberhinaus verwende ich Klarlack, der sich wie ein Schutzfilm über das bemalte Kantholz und das laminierte Foto legt. Die Verarbeitung ist einfach. Es wird weder ein Härter noch eine Grundierung benötigt. Schon ein Anstrich genügt. Außerdem trocknet er rasch und riecht nicht nach Lösungsmitteln. Ein Überzug mit Acryllack verleiht den Farben frischen Glanz, sodass selbst ein stumpf bzw. matt wirkendes Werkstück neue Leuchtkraft entfaltet. Ich trage jedoch nicht nur eine letzte Lackschicht zur optischen Verschönerung auf, sondern auch zum Schutz und zur Versiegelung des Werkstückes. Diese fertigen Skulpturen, ich nenne sie auch Woodblocker, als Gesamtkunstwerk verschiedener Materialien sind in der Regel im Innenbereich zu verwenden. Durch den Lack sind sie aber auch vor intensiver Sonneneinstrahlung und Wasserspritzern geschützt, wenn es zum Beispiel in einem Wintergarten oder auf einem Balkon stehen. Das Werkstück lässt sich ohne Schäden sauber reinigen oder abwischen, und durch einen gewissen UV-Schutz bleicht es weder aus noch vergilbt es.

Foto-Kaschierung / Lamination

Durch ein spezielles Verfahren ist es möglich, Fotos auf andere Untergründe zu übertragen. Am besten eignen sich möglichst glatte Flächen. Darüber hinaus sollten sie sauber und trocken, fett und ölfrei sein. Zu meinem Zweck wird das ausgedruckte Foto mittels einer speziellen Substanz auf das Kantholz laminiert. Nach einer kurzen Härtezeit wird das überschüssige Papier fein säuberlich entfernt, so dass am Ende allein das Foto auf dem Holz verbleibt. Besonders interessante Effekte kommen dadurch zum Vorschein, dass die Maserung und Struktur des Holzes im Foto zu erkennen sind. Da jedes Foto manuell kaschiert, also aufgetragen und laminiert wird, kann es immer wieder zu Brüchen, Rissen und Farbabweichungen kommen. Das macht jedes Werkstück einzigartig, so dass es nur auf den ersten Blick gleich aussieht. Als Format hat sich 7,5x7,5cm oder 7,5x11,5cm bewährt, da hier noch Details auf den Fotos zu erkennen sind. Größere Formate sind natürlich jederzeit möglich, allerdings erscheinen sie mir für ein Deko-Stück, das meistens auf einem Tisch oder Regal Platz finden soll, unangemessen klobig und dominierend. Damit das laminierte Foto dauerhaft haltbar und vor äußeren Einflüssen geschützt ist, und zudem die Farben leuchtend hervortreten, wird am Ende ein spezieller Versiegelungslack aufgetragen. Will man alte Fotos verwenden, muss man diese zunächst digitalisieren. Ohne Computer mit entsprechender Hard- und Software sowie einem leistungsfähigen Drucker ist das Verfahren der Foto-Kaschierung nicht möglich.

Draht, Textilstoff, Leder etc.

Ich liebe die Abwechslung. Neben dem Basisprodukt habe ich unzählige Variationen entworfen, die sich durch Applikationen oder Verzierungen auszeichnen. Dabei nehme ich alles, was sich zu einem sinnvollen und stilvollem Gesamtkunstwerk vereinen lässt. Verzinkten Bindedraht als Bügel oder Henkel, Textilstoffe als Futter oder Mantel, Lederbänder als Kette oder Seil, des weiteren Bleche, Papier, Karton, Knöpfe, Perlen, Spiegelsteine, Gummi, Wolle, Metalle oder Kunststoffe. Einzige Bedingung ist, dass die Applikation nach der Bearbeitung und Integrierung in das Werkstück haltbar und dauerhaft sein muss. Ich bevorzuge natürliche Materialien, möchte mir allerdings nicht einen Boykott von künstlichem auferlegen. Die meisten Ideen sammle ich im Alltag. Oftmals hilft es auch, einfach mit offenen Augen durch die Welt zu laufen. Wenn es an die Realisierung geht, stellt sich automatisch bereits die Frage des zu verwendeten Materials. Für das Modell „Disco“ habe ich zum Beispiel neben Spiegelsteinen echte Vinyl-Fragmente verwendet. Klar ist aber auch, der Kern und Hauptbestandteil soll bei allen Überlegungen stets das Holz bleiben.

Teelicht-Einsätze

Ich liebe die Doppeldeutigkeit. Dementsprechend sind die Woodblocker so gestaltet, dass sie neben ihrer Erstbedeutung als Kunstdesign-Objekt, das man auf einen Sockel oder in eine Vitrine zur Betrachtung und Zurschaustellung darbietet, das einen zum Nachdenken, zum Verzweifeln oder zum Lächeln bringt, eine Zweitbedeutung als Kerzenhalter bekommen. Raus aus der Vitrine und auf den Wohnzimmertisch heißt die Devise. So illuminiert es einerseits den Raum und dient andererseits der optischen Aufwertung des Raumes. Auch wenn diese "Entweihung" der Kunst als Gebrauchskunst nicht jedermanns Geschmack trifft, so finde ich diese Zweifunktionalität gerade in Zeiten, in denen von Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung gesprochen wird, vorbildhaft.

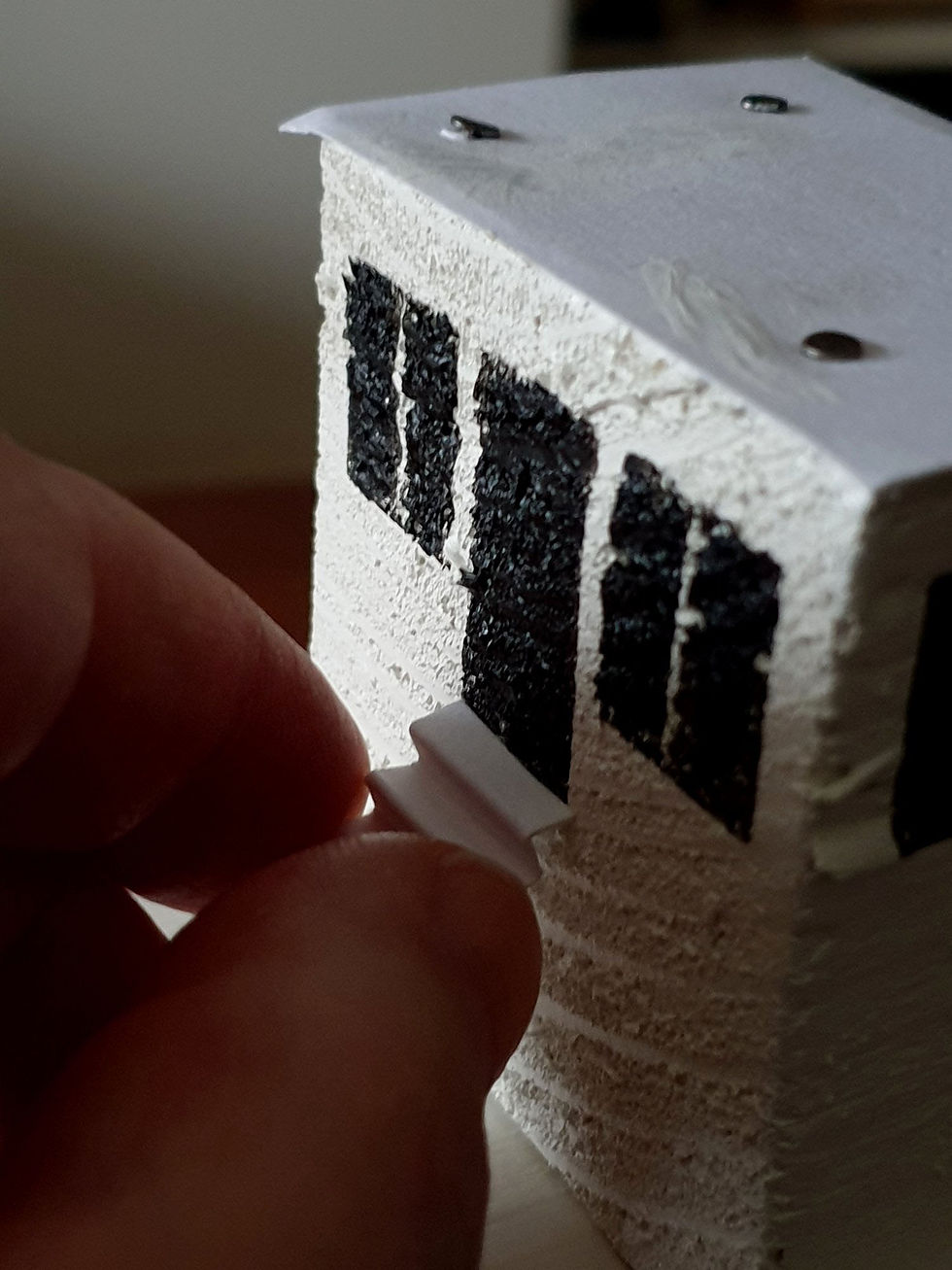

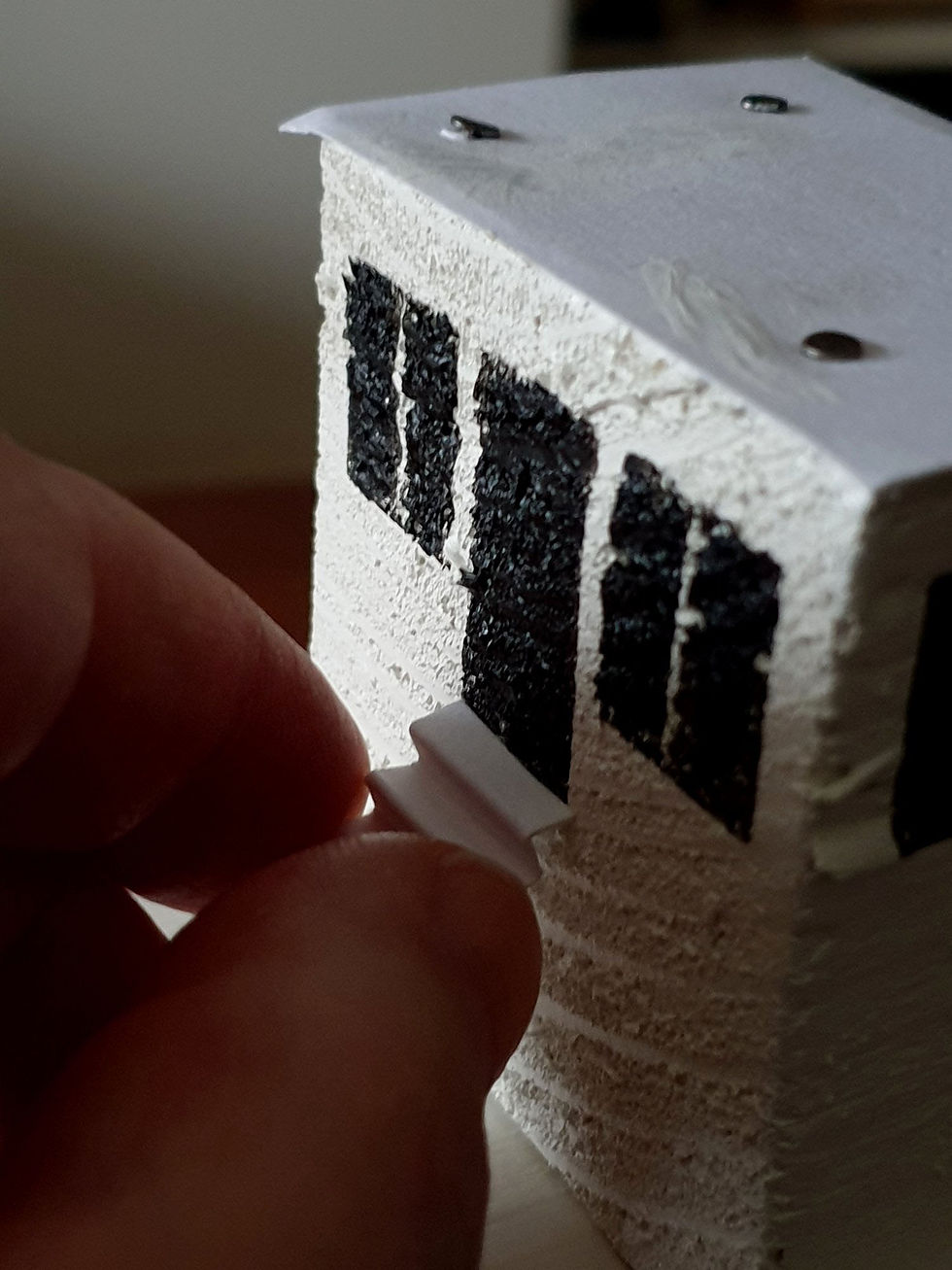

Wie ein Woodblocker entsteht

Für die Erschaffung eines "herkömmlichen" Woodblocker ist bloß ein Holzblock notwendig. Das heißt allerdings nicht, dass er im Handumdrehen entsteht. Grundlage bei den meisten ist ein Gemälde aus Acryl und eventuell Tusche, das abfotografiert und bearbeitet wird, oder ein Foto, das erst einmal "geschossen" werden will. Motiv, Winkel, Perspektive, Licht, Tageszeit, Wetter, Naturphänomen müssen meinen Bedingungen und Erwartungen entsprechen (wie zum Beispiel in der Serie "Heimatleuchten" die Industriedenkmäler im Sonnenuntergang). Wer einfach nur ein Bild auf dem Woodblocker sieht, sollte den Aufwand bedenken, der dahinter gesteckt hat. Bei einem größeren Kunstwerk wie dem nachfolgenden Steamboat entfallen zwar Vorarbeiten eines Gemäldes oder Fotos, dafür fallen mehr Materialien und somit mehr Arbeitsschritte an. Es besteht insgesamt aus 99 Einzelteilen. Das verlangt natürlich eine sorgfältige Planung und Skizzierung des Projektes.